Inseln · Mein Leben mit Gott

Vorwort · Seelsorge & Begegnung

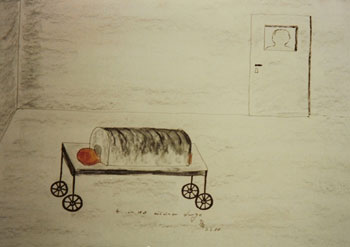

Annegrete Fecklers Lebensweg ist ein Ringen mit Gott. Mit zwei Jahren an Kinderlähmung erkrankt und durch viele Krankenhausaufenthalte sozial isoliert, hatte sie in ihrem Leben oft nur Gott als einzigen Gegenüber. „Trotz häufiger Zweifel, mitunter Verzweiflung habe ich meine Geschichte mit Gott als heilsam erlebt.“ In schonungsloser Offenheit spricht Annegrete von ihrer Beziehung zu Gott, von Klage, von Bitte und Annahme und von Versöhnung. Die Texte und Gedichte werden auf einfühlsame Weise begleitet von der Musik Johanna Akomeahs. Mit Stimme, Klavier, Flöte und Akkordeon lässt sie ihre Resonanz erklingen – als Teppich, der die Worte trägt, als schützender Mantel, der sie umhüllt oder als Antwort auf Schreie und Hilferufe. Diese Zwiesprache von Wort und Musik berührt, lässt die Worte noch eindringlicher wirken und schenkt Trost, wenn großer Schmerz aus den Zeilen Annegretes spricht. Die Bilder, die Annegrete gemalt hat, öffnen einen weiteren Raum des Erlebens. Jeden Text setzt sie in Beziehung zu einem Bild. Diese Bilder haben noch einmal eine ganz eigene Kraft. Sie ziehen in Bann und erschüttern, wenn sich in ihnen die Aussagen über Einsamkeit, Verzweiflung, Hoffnung und Liebe spiegeln. Wer bereit ist, Annegretes Weg mitzugehen, Schmerz und Zweifel auszuhalten, wird bewegende, berührende, vielleicht auch befremdliche Momente erleben, und er wird beschenkt werden durch die kleinen, beständigen Schritte, die aus dem Dunkel schließlich herausführen – nicht in ein Leben ohne Krankheit und ohne Zweifel, aber in ein Leben mit tief empfundenen Momenten der Leichtigkeit, der Schönheit und des Friedens – mit Gott und mit sich selbst. Wir sind sehr froh, dass wir im Selbstverlag dieses Zeugnis eines persönlichen, heilsamen Glaubensweges als Buch und CD vorlegen können und wünschen eine tiefe Begegnung mit dem Gelesenen und Gehörten.

Für Seelsorge & Begegnung

Pfarrer Karl-Hermann Büsch

Regina Henke

Vorwort · Johanna Akomeah

„Hörst du die Schreie, die Schreie bei Tag und bei Nacht? Die Schreie, die sich an den Wänden deiner Heimat hoch fressen und jeglichen Winkel besetzen?“ Ja, ich hörte diese Schreie ganz tief in meiner Seele, ich spürte sie förmlich in mir hoch kriechen und wider- und widerhallen bis – wie durch ein Stimmengewirr hindurch dringend – diese Schreie zu schrillen dissonanten Akkorden wuchsen. Berührt von Annegrete Fecklers Leidensgeschichte rührten sich dumpfe, monotone, verhaltene Klänge in mir, im Gegensatz dazu bewegten mich auch verspielte, ja, fast romantische Melodien zu Texten wie „Suche mich“ oder „Liebesgeflüster“. Es war für mich keine mühevolle Arbeit, Annegrete Texte musikalisch zu interpretieren. Ihre fein gesponnene Prosa und Lyrik sowie ihre ausdrucksstarken Bilder machten es mir leicht, mich in ihr Schicksal einzuleben, und so flossen die Klänge fast mühelos aus meinen Fingern in die Tasten. Ich empfand mich dabei stets als Dienerin ihrer Worte und war aufs Äußerste bemüht, ihre sprachliche Aussage in eine authentische musikalische Form zu bringen. In diesem Zusammenhang standen auch meine Bemühungen, wechselnde Strukturen und Instrumentierungen oder den Einsatz vokaler Interpretation zu wählen. Diese sollten dem Inhalt nochmals eine neue Farbe, Klangfarbe, Sichtweise verleihen. Die gesanglichen Beiträge erheben keinen Anspruch auf Perfektion, sondern stellen wie alle anderen Beiträge den Versuch dar, die Texte von Annegrete durch ein anderes Fenster, durch das Medium der Musik transparenter zu machen. Die Arbeit mit Annegrete Feckler war von der ersten Stunde an ein harmonisches Miteinander und war trotz der Schwere des Inhalts eine erfreuliche, produktive Zusammenarbeit, die über die Begegnung mit Wort, Bild und Musik auch noch das Geschenk einer tiefen Begegnung mit Gott möglich machten. Die CD wurde im Tonstudio von Robert Juretzki in Köln-Bickendorf produziert. Kompetent, einfühlsam und ideenreich begleitete er unsere Arbeit. Dafür sei ihm ein herzliches „Danke schön“ gesagt.

Johanna Akomeah

Vorwort · Annegrete Feckler

Johanna Akomeah und Annegrete Feckler

Johanna Akomeah und Annegrete Feckler

Premiere im Paulushaus Mai 2006

Gott hat viele Wege und viele Gesichter – so viele, wie es Menschen gibt.

Und:

Gott hat kein Gesicht – er ist immer anders,

als ich erwarte oder befürchte.

Gott ist immer der, der er sein wird.

Wenn kein Mensch mehr für mich da ist, kein Gedanke mehr einen Weg ins Freie findet und meine eigenen Kräfte nicht mehr ausreichen – dann wird ER da sein.

Wenn nichts mehr geht, geht Gott!

Meine Texte werden wunderbar auf den Schwingungen der Musik von Johanna Akomeah getragen und ummalt, so wie alle Leidenden auf den Schwingen der Liebe Gottes getragen werden und in IHM geborgen sind.

Annegrete Feckler

Am Morgen danach

Anfang

Plötzlich war mein Leben zu Ende. Ich war aus meiner Verbundenheit herausgefallen. Die Sonne an meinem Himmel verlosch und übrig blieb das NICHTS. Niemand durfte mich besuchen. Ich war allein. Ab und zu erschien ein Gesicht an meinem Fenster. Anfangs konnte ich noch das Gesicht meiner Mutter erkennen, dann waren es nur noch fremde Gesichter. In meiner eisernen Lunge konnte ich mich nicht bewegen. Manchmal kam jemand, um mir eine Geschichte vorzulesen. Sonst geschah nichts. Die Tage blieben stumm und leer, wie ich, die man wie eine Puppe überall hintrug und die manchmal „Mama“ schrie, wenn man sie auf den Bauch drehte.

Krankenhaus

Mama redete mir zu. Redete von Vernunft, von gesund werden und verstehen müssen, ich sei doch schon groß – ich hörte nicht hin, ich kannte das schon. Am Fenster sehe ich die Gesichter meiner Geschwister, voller Erwartung. Ich will nicht bleiben, will auch nicht vernünftig sein. Mama sagt, dass sie ja wiederkäme, um mich heimzuholen, doch das weiß ich besser. Wenn ich ihr glaube, wenn ich sie loslasse, dann lässt sie mich allein, dann wird sie gehen und nie mehr wiederkommen! – am Fenster meine Geschwister, sie lachen und winken. Ich will nicht bleiben, will wieder heim! – Mama weint, Mama bittet, Mama fleht mich an, doch auch sie zu verstehen. Sie schaut mich so verzweifelt an, dass sie mir leid tut und ich schweige still –

Geliebtsein

Als ich endlich wieder aufstehen durfte und auch wieder gehen konnte,

nahm mich die Beschäftigungstherapeutin mit in ihr Heiligtum.

Ich wusste, es war eigentlich nicht erlaubt.

Es war ein katholisches Krankenhaus und

ich war evangelisch.

Dennoch nahm sie mich mit.

Sie ging voraus,

ich folgte ihr.

Sie schlug das Kreuz,

kniete vor dem Altar

und ich machte es ihr nach.

Da standen wir

Hand in Hand

in dieser Kirche –

unendlich hoch

und groß und weit.

In allen Winkeln funkelte es

hell und licht und bunt.

So groß der Raum

und doch nicht klein

fühlte ich mich –

groß, geliebt und

angenommen.

Da stand ich mit ihr,

die mich liebte

und ich fühlte mich geliebt

auch von einem Gott,

dessen Herz so groß

und hell und licht sein musste

wie dieses Haus,

in dem er wohnte.

Entlassung aus dem Krankenhaus

An einem Tag, es war der Geburtstag meiner Mutter, durfte ich wieder heim. Ich war sehr aufgeregt, denn ich hatte meine Mutter während des gesamten Krankenhausaufenthaltes nicht gesehen. Der Flur, den es zu bewältigen gab, war noch immer unendlich lang. Am Ende des Gangs stand sie, mit ausgebreiteten Armen – und ich laufe, das erste Mal in meinem Leben ganz alleine, renne ihr sogar entgegen, falle ihr in die Arme, sicher fängt sie mich auf – wir weinen, weinen beide vor übergroßer Freude – eng schlossen sich ihre Arme um mich – ach, Mama, ach, Mama, wir schlossen uns ein …

Nach Hause kommen

Blumen, ein Blumenmeer schwimmt in unserem Garten, in Rot und Blau und Gelb. Ich rieche das Leben – süßlicher Duft. Knie mitten im Blumenbeet, umarme die Blumen, staune, berühre das Blühen und fasse es nicht. Lang, viel zu lang war die Zeit im kranken Weiß der Betten und Wände. Doch Unverstand umzingelt mich. Dornenhecken wachsen und schneiden mir ins Fleisch. Verrückt soll ich sein, sagen die Geschwister. Niemand weiß und niemand fragt wie kalt und kahl und leichenblass im Krankenhaus es war.

Wieder im Krankenhaus

Eine Frau kommt herein. Sie hat nur ein Auge. Ihr Gesicht ist angespannt und der Blick abwesend. Sie schaut überall hin, nur nicht auf ihr Kind. Ihre Kleider sind schwarz. Das Kind streckt sich nach ihr aus, um sie freudig zu umarmen; sie wehrt ab, wie man eine lästige Fliege verscheucht. „Ich habe dir etwas mitgebracht“, sagt sie. „Das habe ich mir vom Mund abgespart“. Schweigen! „Ach, wie bin ich geplagt“, beginnt wieder die Frau. Eigentlich erwartet sie keine Antwort, sie sagt es einfach so in den Raum. „Dieser Mann, diese Kinder“, klagt sie. „Und weißt du, was das Schlimmste ist, ich bin auch noch mit einem kranken Kind gestraft.“ Dann steht sie auf und geht ohne Abschiedsgruß und ohne sich noch einmal umzudrehen. Nichts bewegt sich. Irgendwo draußen auf dem Gang klappert Geschirr. Ab und zu leises Kinderweinen, Wimmern und ein Rufen nach der Mutter. Die Frischoperierten, die schreien noch, rufen und weinen nach ihrer Mutter, die wissen noch nicht, dass sie nicht kommen wird. Sie nicht und auch sonst niemand … Draußen das Klappern, das Weinen und Rufen. „Wie soll ich leben, Gott? Hol mich doch hier raus!“ Plötzlich ist alles still. Kein Klappern mehr und kein Geschrei. Weit in der Ferne, schlag Mitternacht, beginnt irgendwo leise ein Trompetenspiel. „Das ist Gott! Jetzt spielt er mir ein Wiegenlied, damit ich endlich atmen und schlafen kann.“ (verkürzte Fassung)

Schreie

Hörst du die Schreie, die Schreie bei Tag und bei Nacht? Die Schreie, die sich an den Wänden deiner Heimat hoch fressen und jeglichen Winkel besetzen? Hörst du die Schreie, die sich wie Kletten an dich klammern, die nicht weichen wollen, sich immer tiefer in die Stille deiner Seele fressen? Hörst du die Schreie, die sich aus Rillen und Löchern pressen, dein Haus besetzen und dein Herz? Kennst du die Schreie, die dir das Sonnenlicht nehmen, dir deine Umwelt vernebeln, dich verfolgen bei Tag und bei Nacht?

Rettungsversuche

Mein Leben wurde immer unerträglicher. Ich rettete mich auf eine Insel. Alle Brücken brach ich hinter mir ab. Nichts sollte mich mehr mit dem Festland verbinden. Aber die Wellen der Katastrophen schlugen bis an die Ufer meiner Insel. Der ganze Unrat, wie nach Hochwassern so üblich, schwemmte auf meine Insel und überlastete mich. Dabei fühlte ich mich wie der schlechteste Mensch aller Zeiten, weil ich meiner Mutter nicht mein Leben opfern wollte, so, wie sie es für mich geopfert hatte. Ein Stachel, der sich immer tiefer in meine Seele bohrte. Ich war zu einem Menschen geworden, der immerzu nur weinte und täglich in den Wald lief, Gott auf Knien und unter Tränen anzuflehen, mich doch endlich aus dieser Welt zu erlösen. Aber Gott erlöste mich nicht, er antwortete mir auch nicht, so dass ich irgendwann glaubte, dass auch Gott dieses Opfer von mir wollte.

Das Ende

Mein Hunger nach Lieben und Geliebtsein war nicht mehr auszuhalten. Ich brach Schule und Praktikum ab und fuhr nach Hause. Aber alles war noch viel schlimmer, als ich es mir je hätte träumen lassen. Meine Mutter stieß mich nicht nur zurück, sie sprach auch monatelang kein Wort mehr mit mir. Sie wollte sich erst dann wieder meiner erbarmen, wenn ich reumütig auf Knien angekrochen käme, sie um Verzeihung zu bitten, weil ich es gewagt hatte, etwas gegen ihren Willen zu tun. Und es kam der Tag, da kam ich angekrochen, da ergab ich mich, gab ich mich auf, verkaufte ich meine Seele. Plötzlich gab es mich nicht mehr und was noch schlimmer war, an diesem Tag verlor ich auch meinen Gott. Ich war ein Nichts im Nichts. Eine Marionette, die nur noch tat, was man ihr auftrug. In meinen Gedanken war nur noch Irritation. Nichts, was ich dachte, machte noch Sinn. Ich hätte so sehr einen Menschen gebraucht, aber da war niemand.

Mein Leben ist zerbrochen

Mein Leben ist zerbrochen

Mein Leben ist zerbrochen;

auf meinen Wegen

liegt zersplittertes Glas.

Meine Sonne ist untergegangen

und niemand weiß

wo sie hingegangen ist.

Trauer liegt auf meinen Wunden

zu ersticken den Schrei,

den niemand zu hören vermag.

Meine Ohren sind taub

vom Gebrüll der nächtlichen Qual,

die widerhallt von den Wänden.

Meine Augen sind blind geblendet

von den vielen Hoffungslichtern,

die längst verloschen sind.

Heimatlos suche ich Heimat

und verliere doch schon

noch bevor, dass ich besaß.

Die Wurzeln meines Seins

finden keinen Boden zum Wachsen

und werden mir zu Schlingen und Fallen.

Wund sind meine Füße vom Suchen.

Wund ist mein Herz vom Hoffen.

Schmerzen und Tränen sind mein Brot.

Meine Sonne ist untergegangen

und niemand weiß,

wo sie hingegangen ist.

Der wichtigste Mensch in meinem Leben

Nachdem mich alle aufgegeben hatten und ich nicht mehr leben wollte, sah ich dich zum ersten Mal. Du warst Pfarrer und besuchtest jemanden im Krankenhaus, in dem auch ich war. Du kamst auf einem Motorrad und musstest im Vorraum deine Motorradhose ausziehen. Ich beobachtete dich von weitem, aus einem sichereren Versteck heraus, das ich mir beizeiten gesucht hatte, denn ich wusste, dass du kommst – man hatte mir viel von dir erzählt. Etwas später begegnete ich dir ein zweites Mal. Ich war Begleitperson für denjenigen, den du im Krankenhaus besuchtest. Diesmal wollte er dich besuchen. Ich blieb im Vorraum sitzen und wartete. Im Traum hätte ich nicht daran gedacht, dich anzusprechen und dich kennen zu lernen, obwohl ich darauf brannte. Dann standest du plötzlich vor mir und sprachst: „Ich habe gehört, dass du einen Vater suchst. Ich bin einer. Ich habe zwar schon vier Kinder, aber eines passt noch dazu“. An diesem Tag kehrte Gott zu mir zurück. Und doch sollte mein Leben noch nicht beginnen. Nach einem halben Jahr der Irrfahrten, erinnerte ich mich an dich. Du warst der einzige Mensch, von dem ich mich verabschieden wollte. Dieses Mal sollte man mich nicht zurückholen können. Da standest du in weit aufgerissener Tür mit weit ausgebreiteten Armen: Ich kam zum ersten Mal in meinem Leben irgendwo an. Dieses Mal wollte ich bleiben. Jetzt lernte ich dich kennen, mein Vater auf Zeit, geliehen nur und doch wurdest du der wichtigste Mensch in meinem Leben. Du hattest keine Angst vor mir – ich durfte dich sogar berühren und dich umarmen. Immer, wenn du mit deiner Familie in Urlaub fuhrst, war es mir, als würdest du mir sterben. Wenn du dann wiederkamst, brauchte es lange, bis ich dich erkannte und du mir wieder vertraut warst. Bis ich eines Tages ein Grübchen in deinem Gesicht entdeckte, gleich neben der Nase. Wenn ich meine Lippen in dieses Grübchen drückte, konnte ich dich wieder spüren, dich wahrnehmen, warst du mir Vater und Mutter zugleich. Wie oft gabst du mir bei dir einen Platz zum Schlafen, wachtest über mir, wenn die Übelkeit mich übermannte. Wie oft weinte ich deine Hosen nass – mein Gesicht in deinen Schoß gedrückt – und hinterließ große Flecken. Aber du warst auch der, der stark genug war, mir Grenzen zu setzen. Du ließest nicht alles mit dir machen, konntest bisweilen auch störrisch sein wie ein Esel. Es dauerte lange, bis ich mit dir wieder versöhnt war. Wie es zwischen Vätern und Töchtern so ist, war ich natürlich Hals über Kopf in dich verliebt. Jedoch, was das Kind in mir durfte, als erwachsener Mensch war es mir nicht erlaubt und so habe ich auch viel an dir gelitten. Das vielleicht Schönste mit dir war, als ich mich abends wie ein kleines Kind auf deinen Schoß setzen durfte und du mit mir gebetet hast. Ich danke dir, dass es durch dich möglich war, ein Stück Kindheit und Vertrauen nachzuholen, um so auch in meiner Seele erwachsen zu werden.

Jörg

Dein Atem in meinem Ohr

deine Wärme in meinem Gesicht

geben mir Mut

in meine Nacht hineinzulauschen.

Du kommst zu mir

berührst meine Hand –

leises fernes Glockengeläut.

Ich taste nach dir

spiele mit deinen Fingernägeln

und der weiße Frost taut von den Dächern.

Aufgestanden

Aufgestanden

Schwarz

wie der Baum

vor meinem Fenster

vom Wind gebogen.

Aufgestanden

als Schwarz im Grau

wegen eines Lichts.

Kaum höre ich es atmen

kaum spüre ich

seinen Hauch.

Doch leise

bewegt sich ein Blatt

im Wind

steigender Wärme.

Wird mir auch heute

noch nicht warm

wird es auch heute

noch nicht Tag

so bin ich doch

aufgestanden

einen Schritt weiter

auf meinem Weg.

suche mich

suche mich

ach, finde mich

Du Sonnenlicht

und wärme mich

liebe mich

ach, segne mich

Du Sonnenglanz

und leite mich

sei Sonne

Mond und Sterne

ach, wie gerne

sähe, hörte, fühlt ich Dich

so sehr mein Herz

verzagt, verzaust

zerrissen gar

ich find Dich nicht

ach, Du, mein Gott

sei Du mir nah

berühre mich

sonst sterbe ich

stell kein Zahlenrätsel mir

noch Barrikaden

komm einfach schnell

weil ich Dich ruf

Dein Kind in Not

nicht laut

ganz still

versinke ich im Meere

komm, Du,

ach, komm

zu mir geschwind

und weide meine Seele

Zu Gast bei Dir

Ich weiß, dein Haus war immer offen. Ich habe mich nur zu

sehr geschämt, mit meinen schmutzigen Kleidern auf

deinem Fest zu erscheinen.

Gerne hätte ich meinen Rucksack vor deiner Tür abgeladen

– aber ich werde ihn nicht los. So stehe ich nun beladen und

schmutzig mitten in deinem Wohnzimmer.

Ich fasse es nicht – Du legst deinen Arm um mich und sagst:

„Komm!“ Siehst du denn die dicken Schlammschlieren an

meinen wunden Füßen nicht? Ich werde deinen Teppich

ruinieren! Siehst du denn nicht, wie alles an mit trieft und

tropft, wie unaufhörlich meine Tränen fließen?

Was sollen denn die Leute von dir denken, wenn du so

jemanden wie mich an deinem Tisch sitzen lässt?

Wenigstens die Hände hätte ich mir waschen sollen.

Siehst du nicht, wie alle mit dem Finger auf mich zeigen und

rufen: „Die da, aber die doch nicht!“

Ist es wahr, hast du es tatsächlich gerade gesagt:

„Die da, die gehört zu mir!“

Ich bin wie eine Wicke,

deren Stängel viel zu lang und viel zu schwach ist, sich selbst zu tragen. Bei jeder Bewegung suche ich zitternd einen Halt, an dem ich mich festhalten und weiter wachsen kann. Und dabei wollte ich wie ein Baum werden, der mit seinen Wurzeln tief in die Erde hineinwächst und im Erdreich fest verankert ist.

Schmerzen

Meine körperliche Kraft ist

sehr klein, zu klein und

meine Schmerzen sind

groß, zu groß. Manchmal

raste ich aus und schlage

um mich, weil ich die

Spannung nicht mehr

aushalte. Ich bin dann wie

ein wildes Tier.

Herr, erlaube mir, mich für

eine Weile zu deinen

Füßen zu setzen. Lege

deine Hand auf mein

Haar und segne mich,

denn ich bin müde, so

schrecklich müde, wie

nach tausend durchwachten,

sibirischen

Nächten.

Schattengesänge

in ihrer Länge

kommen gezogen

mich aus zusogen

An meinen Wänden

mit gefalteten Händen

entlang

länger

als mein Arm

abgerutscht

an klitschigen

Wänden

keuchender

weinender

schreiender

Seele

in einem dumpfen

Knall

Schall

sprenge

Funken sprühe

DU

überwinde für mich

das Minenfeld

aus Angst

und Wut

und Scham

dass ich mich

in Deine Arme

rette

statt in die Nacht

jenseits

der Schatten-

Gesänge

Du, halte mich,

wenn ich mich nicht mehr an DIR halte

folge mir,

auch wenn ich nicht mehr bei DIR bin

hole mich ein,

wenn ich DIR entschwinde

liebe mich noch,

wenn ich von DIR nichts mehr weiß

rufe mich,

auch dann, wenn meine Ohren längst taub

finde mich,

gerade dann, wenn meine Augen blind

umarme mich,

noch jenseits aller Zeiten

lass DEIN Werben

noch in Ewigkeit gelten

ich verlasse mich auf DICH:

bitte niemals lasse, verlasse mich nicht!

Amen

In die Grube gefallen

von außen gesehen

laufe ich über bunte Sommerwiesen

genieße ich den warmen Tag

singe ich bisweilen wie ein Vogel so klar

blühe ich wie die Blumen so bunt

doch in mir

betet es, wie Jonas in seinem Fisch

weint es, wie Jakob in seiner Grube

schreit es, wie Jeremia in seinem Loch

fragt es, wie Hiob in seiner Asche

manchmal

bricht meine Welt entzwei

falle ich ins Bodenlose

verlässt mich jeder Halt

sinke ich in den Abgrund

dorthin

wo die vom Aussatz befallenen

wo die von Allem verlassenen

wo die von Niemand verstandenen

wo die ohne Hoffnung auf Licht

aber DU

rollst ihn fort, den Stein

stellst mir eine Leiter hin

kommst zu mir in die Finsternis

bist mir Weg, Wahrheit und Leben

Sprich nur ein Wort

Sprich nur ein Wort

Nicht alle,

nicht die vielen,

nur ein Wort,

das eine Wort

das Wort,

das mich erreicht,

das mir hilft,

das mich verändert.

Das Wort,

das wie Samen

in mich hineinfällt

und Frucht bringt.

Nicht unter die Dornen,

damit es nicht erstickt,

nicht auf Felsen,

wo es verdorrt.

Sprich das Wort,

das Ketten sprengt,

das Fesseln löst,

und Türen öffnet,

das Wort,

das Felsen zerschlägt

und Wasser hervorbringt

in Wüsten.

Sag zu meiner Seele:

„Ich bin Dein Gott!“

Rede so,

dass ich Dich verstehen kann,

dass ich Dir folgen kann,

dass in mir

Dein Wort lebendig wird

und zu fließen beginnt.

Frieden

Frieden

In DEINEM Frieden

lebe ich

atme ich

bin ich geborgen

In DEINEM Frieden

spüre ich

erfahre ich

DEINE Nähe –

Berühre mich!

In DEINEM Frieden

getauft

und gesegnet –

DU Liebender –

angenommen bin ich

von DIR.

DEIN Friede nährt mich

und zählt mich

und fördert mich –

wachsen darf ich in DIR.

Schenke

und bewahre mir

Herr

DEINEN

Frieden.

Liebesgeflüster

dass ich dich nur nie vergesse

du Duft mal schwer mal leicht

auf sonnensteigenden Wiesengründen

dass ich dich nur immer mög’ vermissen

du Rauschen von Luft und Wälder

im kühlenden singenden Liebesgeflüster

dass ich dich nur immer werde hören

du Summen und Zwitschern

und Züngeln von Wärmegeflimmer

ich höre dich plätschern

kristallklares Blaufunken erfrischendes Nass

lustiger Bäche

ich kann dich atmen

sauerstoffspendender grünruhender Wald

Boden so sanft schwebend in dir

ich laufe dir entgegen du Blühen und Leben

mit ausgebreiteten Armen empfange ich dich

hoch auf den Bergen majestätisch ergriffen

lässt du mich blicken so schön so leicht und so weit

dein Reich im wolkenverhüllten Sonntagskleid

im Ahnen und Schauen ist kein Weg mir zu weit

trotz Quadratmeterenge

zusammengeschrumpftes Sein

aus Krankheit und Not

wächst jede Blume auf meinem Balkon

zum Danken und Loben

unzählige Male flüstert’s mir zu

du Schöpfer du All-Vater Mutter-Gott

Du